Лечение перивентрикулярного глиоза головного мозга направлено на управление симптомами и восстановление функций, а не на устранение самой патологии, так как глиоз часто является результатом хронической дезоргации ткани мозга. Основные подходы включают фармакотерапию для контроля судорог, а также реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение когнитивных и моторных функций.

Важно также учитывать индивидуальные особенности пациента и регулярное наблюдение специалиста для своевременной коррекции лечения. В некоторых случаях может потребоваться мультидисциплинарный подход, включая неврологов, реабилитологов и психологов для предоставления комплексной помощи.

- Перивентрикулярный глиоз – это патология, характеризующаяся замещением нейронов глиальными клетками вокруг боковых желудочков мозга.

- Часто возникает как следствие ишемии, гематом или генетических расстройств, что приводит к неврологическим нарушениям.

- Лечение может включать медикаментозную терапию, направленную на улучшение нейропротекции и восстановление функций мозга.

- Физиотерапия и реабилитационные мероприятия применяются для улучшения двигательной функции и качества жизни пациентов.

- Тщательная диагностика и мониторинг состояния пациента необходимы для выбора эффективных методов лечения.

Лечение перивентрикулярного глиоза головного мозга

Вы можете обратиться к нам по номеру 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставить заявку на нашем сайте в любое подходящее для вас время.

Ваша заявка успешно получена!

Благодарим вас за обращение.

В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.

- Домашняя страница

- Каталог заболеваний

- Глиоз головного мозга

Глиоз головного мозга: причины, формы, симптомы

Глиальные клетки формируют оболочку между нейронами, создавая каркас для основного вещества мозга. При инфекционных или воспалительных повреждениях нейронов образуются участки, которые «зарастают» глиозом — что является естественной реакцией на разрушение, когда восстановление невозможно. В зависимости от того, сколько таких очагов присутствует (единичные или множественные), могут проявляться либо клинические симптомы болезни, либо они могут вовсе отсутствовать.

Разрушение рабочей ткани мозга ведет к замещению поврежденных участков нейроглией. Это необходимо для обеспечения питания клеток мозга и их снабжения нужными веществами.

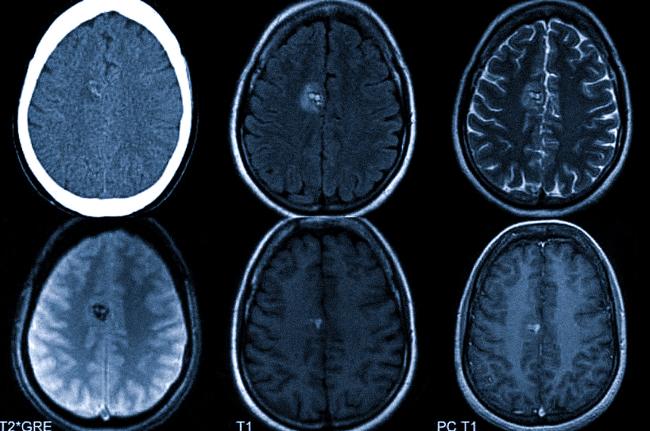

Магнитно-резонансная томография при глиозе головного мозга

Ключевые анатомические компоненты центральной нервной системы:

- Клеточные пласты, выстилающие желудочки, — эпендима;

- Элементы, ответственные за передачу нервных сигналов — нейроны;

- Ткани, выполняющие поддержку, строительную, метаболическую и секреторную функции — нейроглия.

Большую часть церебральной структуры составляют глиальные элементы. Комплекс обеспечивает множество функций, но передача сигнала обеспечивается посредством взаимосвязей между нейронами. Чем меньше нервных волокон, тем медленнее протекают процессы. Трофические функции выполняет глия, заполняющая около сорока процентов головного мозга.

Воспалительные процессы, инфекционные заболевания и травмы мозга могут вызывать разрушение нейронов и эпендимы. Места повреждений заполняются нейроглией, формируя рубцы, аналогичные шрамам на коже (разрастание волокон соединительной ткани).

Перивентрикулярный глиоз головного мозга представляет собой сложное заболевание, которое требует комплексного подхода к лечению. Основной задачей является уменьшение симптомов и замедление прогрессирования заболеваний, связанных с этим состоянием. Нейропротективные препараты, такие как мемантин или противовоспалительные средства, нередко используются для снижения воспалительного процесса и защиты нейронов от дальнейшего повреждения.

Помимо медикаментозной терапии, важное значение имеет также реабилитация. Физическая терапия, работа с логопедами и психологами могут значительно улучшить качество жизни пациентов. Эти методы помогают не только восстановить утраченные функции, но и адаптироваться к новым условиям, что является важным аспектом комплексного лечения перивентрикулярного глиоза.

Наконец, не стоит забывать о необходимости регулярного мониторинга состояния пациента. Контроль над динамикой заболевания позволяет вовремя корректировать терапию и выявлять возможные осложнения. Мультидисциплинарный подход, включая участие неврологов, реабилитологов и психологов, создает наиболее эффективную стратегию лечения и управления этим заболеванием.

Признаки глиоза

Мозг человека состоит из эпендимальной мембраны, глиальных клеток и нейронов. Последние осуществляют передачу нервных импульсов по всему организму. Патологические процессы, затрагивающие центральную нервную систему (ЦНС), в некоторых случаях приводят к гибели нейронов.

Глиальные клетки, находясь в обычном состоянии, играют важную роль в защите, поддержке и секреции, а также участвуют в обмене веществ. Они составляют около 40% от общего объема ткани мозга. Смерть нейронов приводит к тому, что глии начинают заполнять образовавшиеся пространства, создавая условия для питания нервных клеток. В этом процессе изменяется пропорциональное соотношение элементов мозга.

Явление, при котором нейроны заменяются глиальными клетками, называется глиозом и относится ко вторичным расстройствам центральной нервной системы. К основным причинам этого патологического состояния можно отнести возрастные изменения, травмы, демиелинизацию и недостаток кровоснабжения мозговых структур.

Микроангиопатия головного мозга, очаговые изменения на МРТ (аксиальная проекция)

На начальных стадиях глиоз может не проявляться симптоматически, и его можно диагностировать с помощью магнитно-резонансной томографии. В процессе развития проблемы могут возникать следующие симптомы:

- головные боли;

- параличи и парезы;

- нарушения речевой функции;

- снижение слуха;

- угасание остроты зрения;

- проблемы с координацией;

- утрата памяти;

- снижение уровня концентрации;

- развитие артериальной гипертензии.

У новорожденных могут наблюдаться утрата глотательного рефлекса, проблемы со слухом и зрением, признаки гидроцефалии.

Клинические проявления зависят от разновидности глиоза, места локализации и патологии, которая привела к гибели нейронов. Супратенториальные очаги, находящиеся выше мозжечка, могут быть связаны с нарушениями двигательной активности и ухудшением мелкой моторики.

Очаги глиоза

Разрастание ткани происходит вследствие гибели нейронов. Данный процесс может иметь диффузный или очаговый характер, в зависимости от этиологии заболевания. Первый тип характеризуется отсутствием ограниченных патологически измененных участков. Причиной возникновения служат диффузные поражения ЦНС (головного и спинного мозга).

Очаговый глиоз характеризуется наличием одного или нескольких островков с четкими границами. Их размер и расположение зависят от причин, приведших к гибели нейронов.

Единичные очаги

Ограниченная зона разрастания глиальных клеток может быть следствием возрастных изменений, хронической гипертонии, локализованного воспалительного процесса. У детей причиной патологии является родовая травма, чаще измененный участок располагается в левой или правой теменной доле.

Единичные участки глиоз не сопровождаются клиническими признаками; заболевание может быть выявлено с помощью ангиографии сосудов мозга, МРТ или КТ. У пожилых людей смерть нейронов часто объясняется естественными причинами, а лечение в таких случаях направлено на замедление процесса.

Множественные очаги

Острые и хронические нарушения кровообращения головного мозга, травмы приводят к появлению нескольких островков глиоза. В процессе развития патологии, послужившей причиной гибели нейронов, количество и размеры измененных участков могут увеличиваться.

Наличие множественных очагов глиоза может нарушать функции ЦНС, усугубляя клинические проявления основного заболевания. Обычно несколько (более трех) пораженных участков обусловлены инсультами, инфарктами, атеросклерозом или сжатием сосудов головного мозга.

Множественные области глиоза (отмечены стрелками) на МРТ

Патогенез

Патогенез образования глиозных участков очень разнообразен и зависит от первопричины, лежащей в основе этого процесса.

В основе классификации — характер разрастания глиальных клеток и их локализация.

По морфологическим характеристикам выделяются:

- Изоморфная форма — подразумевает упорядоченное разрастание нейроглии.

- Анизоморфная форма — имеет отчетливую клеточную структуру и характеризуется хаотичным развитием, чаще всего располагается субкортикально или паравентрикулярно. Перивентрикулярный глиоз образуется в полостях мозга и часто сопровождается образованием кист.

- Волокнистая форма — предполагает преобладание волокнистых структур.

По локализации патологического процесса выделяют:

- Перивентрикулярный глиоз — клетки глии формируются в желудочках мозга и часто сопровождаются развитием кист.

- Периваскулярный (сосудистый) глиоз — это разрастания глии вокруг атеросклеротически измененных сосудов, на МРТ часто проявляется как микрососудистая патология с наличием очагов глиозной ткани.

- Субэпендимальный глиоз — преимущественно локализуется на внутреннем слое желудочков мозга.

- Краевой глиоз — располагается на поверхности головного мозга.

- Маргинальный глиоз — очаги дегенерации расположены в подкорковых областях.

По количественному признаку выделяют единичные и множественные очаги глиоза. Гистологически выделяют гиподенсные (без определенной структуры, не поддаются окрашиванию) и гиперинтенсивные (четко структурированы, хорошо окрашиваются) участки глиоза.

По типу процесса и охвату выделяются:

- Очаговый тип — охватывает ограниченную часть мозга (чаще в височных или теменных областях).

- Диффузный тип — характеризуется множественными поражениями различных размеров и локализаций, часто сосудистого генеза и может выглядеть как кистозно-глиозное образование.

Причины глиоза

Причины, вызывающие замещение нейронов клетками глиальной ткани, могут быть весьма разнообразными:

- Естественные возрастные изменения, приводящие к смерти нейронов.

- Наследственные заболевания, такие как лизосомная болезнь накопления (болезнь Тея-Сакса), которая наследуется по аутосомно-рецессивному типу и приводит к массовой гибели нейронов у детей, а также генетические нарушения, такие como туберозный склероз.

- Травмы, полученные во время родов.

- Черепно-мозговые травмы.

- Рассеянный склероз (разрушение миелиновой оболочки и появление очагов демиелинизации в разных участках мозга).

- Мозговой инфаркт (ишемический инсульт).

- Геморрагический инсульт — кровоизлияние в тканях мозга, приводящее к образованию глиозных очагов сосудистого генеза.

- Мозговые отеки.

- Эпилепсия.

- Артериальная гипертензия и энцефалопатия, вызванные хроническим повышением артериального давления.

- Нейроинфекции (энцефалит, менингит).

- Гипоксия тканей мозга (недостаток кислорода).

- Гипогликемия (пониженное содержание сахара в крови).

- Хирургические операции на головном мозге.

- Атеросклероз церебральных артерий.

- Чрезмерное потребление пищи с высоким содержанием животных жиров.

Глиозные изменения головного мозга

Глиальная ткань – это одна из трех разновидностей тканей головного мозга (наряду с нейрональной и эпендимальной), которая по сути является соединительной тканью, в норме она составляет около 40% объема ГМ. Ее функция –сохранение самой структуры головного мозга, обеспечение поступления питательных веществ к главным клеткам мозга — нейронам, а также физическая защита нейронов и придание им определенного положения. По мере того, как нейроны гибнут в результате естественных или патологических причин, они замещаются глиозной тканью.

Глиоз представляет собой патологический процесс разрастания глиозной ткани, что ведет к образованию крупных или множественных участков соединительной ткани (по своему виду напоминающих рубцы) в головном мозге. Глиозные клетки, хотя и замещают мертвые нейроны, не могут полностью выполнять их функции, что в итоге вызывает нарушение передачи нервных сигналов и приводит к неврологическим симптомам. Появление глиозных образований нарушает нормальное функционирование мозга: у пациента могут возникнуть проблемы с вниманием и памятью, ухудшается интеллектуальная деятельность, речь и моторные функции становятся неуверенными.

Такие нарушения могут наблюдаться в результате естественного старения организма, но Встречается преждевременное и патологическое разрастание глиозной ткани у людей в молодом и среднем возрасте. В редких случаях возможны врожденные замены нейронов глиальными клетками.

Причины возникновения глиозных изменений могут быть различными. Ускоренное разрушение нейронов и разрастание соединительной ткани может происходить вследствие заболеваний мозга, таких как эпилепсия, энцефалит, рассеянный склероз. Также глиоз может развиваться из-за сосудистых нарушений, гипертонии, анемии, травм и отеков головного мозга. К факторам риска можно отнести: наследственность, пожилой возраст, избыточное потребление жирной пищи и неправильный стиль жизни в целом.

Диагностика глиозных изменений головного мозга

Наличие небольших одиночных очагов глиоза в головном мозге, как правило, долго никак не проявляет себя, и пациент может долгое время не подозревать о возникновении патологии. Заметить глиозные очаги можно только при проведении обследования головного мозга по другим причинам.

При наличии нескольких крупных глиозных образований появление характерных симптомов становится неизбежным. Если у пациента наблюдаются такие признаки, как головные боли, колебания артериального давления, головокружение, высокая утомляемость, когнитивные расстройства, проблемы с речью, слухом, зрением, парез, выраженные психические дисфункции и т.д., важно провести обследование на магнитно-резонансном томографе.

МРТ является ключевым и приоритетным методом, позволяющим выявить наличие глиозных изменений в головном мозге, установить их количество, определить размеры и срок образования, а также степень гибели нейронов.

Соединительная ткань имеет особую структуру, поэтому отличается от других видов мягких тканей особым типом сигнала, поэтому именно мрт позволяет точно установить очаги глиоза в различных структурах мозга. На снимках МРТ они выглядят как участки светлого цвета неправильной формы. В зависимости от вида глиоза они могут быть в виде волокон, островков, пятен, которые располагаются в определенных зонах головного мозга (вдоль сосудов, пораженных атеросклерозом), под оболочками ГМ, на внутренней оболочке желудочков, хаотично или упорядоченно.

Еще одно преимущество магнитно-резонансного сканирования заключается в возможности не только подтвердить факт наличия глиозных изменений, но и выявить их причины. На снимках можно будет четко увидеть участки мозга с недостаточным кровоснабжением вследствие нарушения проходимости сосудов, заблокированных атеросклеротическими бляшками, области гематом, воспалительные процессы и новообразования (кисты, опухоли). На сегодняшний день не существует методов, позволяющих заменить уже образовавшуюся соединительную ткань на новые нервные клетки. Однако, МРТ сыграет важную роль в определении причин развития данной патологии, что даст возможность устранить провоцирующий фактор и предотвратить ухудшение ситуации.

Лечение

Лечение направлено в первую очередь на устранение первопричины заболевания. Других эффективных подходов в данной ситуации не существует.

Чтобы прекратить или замедлить увеличение площади измененных мозговых тканей, необходимо:

- ограничьте потребление жирной пищи, так как разрастание глиозной ткани связано с нарушениями липидного обмена, даже если заболевание не имеет наследственного характера;

- соблюдайте здоровую диету;

- не забывайте про физическую активность (это способствует правильному течению обменных процессов).

Улучшение состояния при глиозе достигается путем стимуляции кровообращения (что нормализует питание оставшихся нейронов), обменных процессов и кислородного обмена (что предотвращает гипоксию мозга).

Для более эффективного лечения может потребоваться прием лекарств:

- Кавинтон, Винпоцетин, Цинназирин (поддерживают процессы газообмена и кровоснабжения в мозговых тканях);

- Тромбоасса и Аспирина (они препятствуют образованию тромбов и блокировке сосудов);

- ноотропные лекарства (повышают устойчивость нейронов к кислородному голоданию и улучшают микроциркуляцию);

- гиполипидемические препараты (способствуют предотвращению формирования холестериновых бляшек).

Также могут применяться медикаменты, активизирующие обменные процессы, однако лечение не даст результата, если основная патология не была устранена.

С точки зрения традиционной медицины, помимо приема лекарств, существует еще два терапевтических направления, которые позволяют в серьезно улучшить состояние пациента:

- Профилактика. Если патологические образования еще не развились в полную силу, изменение образа жизни и питания, отказ от вредных привычек могут помочь организму самостоятельно справиться с проблемой.

- Хирургическое вмешательство. Операции проводятся только в редких случаях, например, при наличии неврологических симптомов (судороги, эпилептические приступы, нарушения работы внутренних органов). В таком случае удаляют опухоли, отводят ликвор или выполняют шунтирование сосудов. Мультифокальные формы глиоза не поддаются хирургическому лечению, после операции необходима консервативная терапия.

Пациентам с диагнозом глиоз следует проходить регулярные медицинские осмотры, включая визит к неврологу, чтобы следить за состоянием.

Народные методы

Рассмотрим основные народные средства, применяемые при данной болезни:

- Настои и отвары из трав, способствующие обменным процессам (результаты заметны на ранних стадиях);

- сыроедение;

- лечебное голодание;

- разгрузочные дни.

Однако использование любого из указанных методов нужно согласовывать с врачом.

Клинические проявления

Одиночные супратенториальные очаги не вызывают серьезных нарушений и зачастую обнаруживаются случайно во время различных обследований.

Первоначальные симптомы могут быть незначительными, но со временем они становятся более выраженными, и их можно ошибочно принять за другие нарушения центральной нервной системы:

- частые головные боли;

- снижение памяти, трудности с усвоением информации;

- колебания артериального давления;

- потеря остроты зрения и слуха;

- сложности с движением.

Формирование признаков будет зависеть от места локации патологических преобразований. Если поражаются большие участки мозга (множественные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза), то болезнь может значительно ухудшить качество жизни пациента.

Симптомы, зависящие от пораженной области, описаны ниже:

- Лобные доли. Происходит снижение умственных функций, теряется контроль над поведением, человек не способен контролировать себя. Обучение становится затруднительным, логическое мышление нарушается. При ухудшении состояния человек теряет базовые навыки, не может заботиться о себе, речь упрощается до простых фраз. Эмоции становятся скудными, способность к сопереживанию часто теряется.

- Височная, теменная и затылочная области. Наблюдаются нарушения работы анализаторов: зрение и слух могут ухудшаться до полной потери этих функций. Память значительно страдает, изменяется тактильная чувствительность.

- При поражении мозжечка нарушается координация движений, что придает походке схожесть с алкоголем; пациенту сложно удерживать равновесие. В конечностях может наблюдаться тремор, ригидность, потеря мышечного тонуса, а координация между сгибателями и разгибателями нарушена. Также ухудшается работа глаз: они могут двигаться несинхронно. У человека могут быть трудности с письмом, а речь иногда нарушается до уровня прочтения слов по слогам.

Более подробно о сосудистом глиозе, его симптомах и методах лечения можно узнать из видео, представленного в данной статье.

Диагностика

Обследование пациента проводят психиатры, нейрохирурги и кардиологи. Во время физикального осмотра врач обращает внимание на внешний вид пациента, его движения, речь, изучается скорость реакции.

Далее проводятся инструментальные исследования:

Важно. Магнитно-резонансная томография является оптимальным методом для выявления глиоза сосудистого происхождения, так как позволяет увидеть все очаги, их местоположение и состояние близлежащих структур.

Диагностика должна выявлять не только саму патологию, но и причины. Это позволяет выбрать правильную терапию и остановить прогрессирование заболевания.

Несмотря на то что негативные изменения имеют необратимый характер, устранение причин заболевания может помочь стабилизировать состояние пациента или замедлить прогрессирование болезни.

Симптомы

Часто одиночные глиозные очаги в головном мозге не проявляют себя и могут быть обнаружены только во время плановых медицинских обследований. Если они не беспокоят пациента, такие образования обычно не представляют угрозы для здоровья.

Как правило, при этом специалист может назначить обследование, чтобы обнаружить первопричину данного явления.

А вот множественные очаги глиоза непременно вызывают проявление неблагоприятных симптомов:

- периодические головные боли, вызванные очагами глиоза сосудистого генеза;

- перепады артериального давления;

- утрата ощущения равновесия;

- трудности в выполнении умственных задач;

- расстройства речевой функции — речь может быть либо слишком медленной, либо слишком быстрой, часто присутствует «проглатывание» звуков;

- ухудшение слуха и/или зрения, которое может быть временным или постоянным;

- психические изменения;

- снижение памяти;

- головокружения;

- двигательные нарушения;

- невнимательность, перепады настроения.

Как видно, симптомы довольно общие, и на ранних стадиях диагностировать заболевание бывает довольно сложно.

Диагностика

Лечение глиоза головного мозга можно условно разделить на три ключевых этапа:

- Превентивный. Если выявлены лишь небольшие (единичные) скопления глии, организм способен сам справиться с ними. Небольшие образования не несут угрозы. Тем не менее, врач может порекомендовать вести здоровый образ жизни, проводить легкие физические нагрузки (зарядка, прогулки), отказаться от алкоголя и курения, а также от наркотиков и правильно питаться.

- Медикаментозное лечение. Врач назначает препараты, которые способствуют восстановлению функциональности мозга и нормализации нервной активности (ноотропные средства). Также могут быть использованы лекарства, способствующие укреплению сосудов (витамины С, Р, Е). При повышенном уровне холестерина рекомендуется восстанавливающая терапия (статины, фибраты).

- Хирургическое вмешательство. Этот метод лечения применяется только в крайних случаях. Например, операция необходима, если пациент страдает от постоянных судорог или эпилептических приступов. Удаление возможно только при наличии единичных очагов глиоза; множественные скопления оперативно не исправить.

Кроме того, пациентам с ожирением и лишним весом врачи советуют похудеть и корректировать свой рацион.

Мы постарались разъяснить понятие «глиоз головного мозга» — что это такое и как его диагностировать. Обладая этой информацией, вы сможете обратиться к врачу и решить проблемы со здоровьем. Не забывайте о регулярных проверках и заботьтесь о своем здоровье!

Вопросы по теме

Какие альтернативные методы могут быть полезны при лечении перивентрикулярного глиоза?

В дополнение к традиционным методам лечения, таким как медикаментозная терапия и реабилитационные процедуры, некоторые пациенты исследуют альтернативные подходы. Например, физиотерапия и лечебная физкультура могут помочь улучшить функциональное состояние организма и повысить качество жизни. Также существует интерес к методам дыхательной и арт-терапии, которые иногда используются для контроля стресса и улучшения психологического состояния пациентов. Однако такие методы не являются заменой основного лечения и должны применяться только после консультации с врачом.

Можно ли предотвратить развитие перивентрикулярного глиоза у новорожденных?

Профилактика перивентрикулярного глиоза, в частности у новорожденных, включает в себя управление рисками, связанными с преждевременными родами и асфиксией при родах. Поддержка здоровья матери во время беременности, регулярные медицинские осмотры и мониторинг состояния плода могут существенно снизить вероятность возникновения нарушений. Важно также обеспечить полное медицинское наблюдение за новорожденными, находящимися в группе риска, такими как недоношенные дети.

Какие инновационные исследования проводятся в области лечения перивентрикулярного глиоза?

В последнее время в научных кругах ведутся активные разработки по изучению нейропротективных средств, которые могут помочь в лечении перивентрикулярного глиоза. Исследователи рассматривают возможности использования стволовых клеток для восстановления поврежденных нейронов и улучшения функций мозга. Применение методов генной терапии также активно изучается, особенно в контексте потенциальной коррекции генетических аномалий, связанных с этим состоянием. Такие исследования находятся на разных этапах — от лабораторных экспериментов до клинических испытаний, и результаты представляют собой надежду для будущих пациентов.